"Forscht mit!" Kostenfreies Heft-Archiv

Alle Ausgaben des Magazins "Forscht mit!" haben ein eigenes Thema. Hier kannst du in den letzten Ausgaben stöbern. Kitas, Horte und Grundschulen, die bei der Stiftung Kinder forschen mitmachen, erhalten die aktuelle Print-Ausgabe automatisch per Post. Gedruckte Ausgaben kannst du auch in unserem Online-Shop kaufen.

2023

Titelthema: Ganz schön kräftig!

Ausgabe 04-2023 (November)

"Guck mal, wie stark ich bin!" – das sagen Kinder oft, wenn sie stolz darauf sind, eine schwere körperliche Anstrengung geschafft zu haben. Aber woher kommt unsere Körperkraft eigentlich? Und hat Stärke immer mit Muskeln zu tun? Diese Ausgabe lädt dich dazu ein, gemeinsam mit den Kindern die eigene Kraft zu erkunden.

© Stiftung Kinder forschen / Restlos glücklich?

Titelthema: Restlos glücklich?

Ausgabe 03-2023 (August)

Was können Kinder tun, um im Sinne nachhaltigen Handelns möglichst wenig Reste entstehen zu lassen? Sie schneiden aus einem Blatt Papier maximal viele Papierkreise aus und kreieren Stiftverlängerungen für kurze Stummel. Reste sind ein wichtiges Nachhaltigkeitsthema, zu dem sich wunderbar forschen lässt.

© Stiftung Kinder forschen / Die Welt im Fokus

Titelthema: Die Welt im Fokus

Ausgabe 02-2023 (Mai)

Fotografie bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte an MINT-Inhalte und lässt sich gut mit dem Thema “Digitalisierung” verbinden. Was ist ein interessanter Bildausschnitt? Wie entsteht das Bild in der Kamera? Erprobt gemeinsam die analoge und digitale Bildbearbeitung und kommt Täuschungen auf Fotos auf die Spur.

© Stiftung Kinder forschen / Abenteuer Weltall

Titelthema: Abenteuer Weltall

Ausgabe 01-2023 (Februar)

Viele Kinder lieben es im Rollenspiel ins Weltall zu fliegen. Begleite sie auf einer Reise von der Erde über die ISS bis zum Mars. Das Thema “Universum” lädt zum Forschen und Beobachten, Philosophieren und Nachdenken ein. Wo hört die Erde auf und wo fängt der Weltraum an? Sucht zusammen bekannte Sternbilder am Firmament und erforscht das Rückstoßprinzip. Was macht unseren eigenen Planeten so besonders?

2022

© Stiftung Kinder forschen / Überwintern in Stadt, Land, Wald

Titelthema: Überwintern in Stadt, Land, Wald

Ausgabe 04-2022 (November)

Manchen Tieren wächst ein Fell, andere schlafen an einem geschützten Orte und Menschen schützen sich mit dicker Kleidung, wenn die Temperaturen sinken. Erforsche gemeinsam mit den Kindern, wie sich Lebensräume für Tiere, Pflanzen und Menschen im Winter verändern. Warum zittern wir, wenn uns kalt ist? Welche Tierspuren können die Kinder entdecken? Baut zusammen eine Überwinterungshilfe für Marienkäfer.

© Stiftung Kinder forschen / Alleskönner Apfel

Titelthema: Alleskönner Apfel

Ausgabe 03-2022 (August)

Der Apfel ist ein Alleskönner und unglaublich vielfältig. Er gilt als ältestes Kulturobst und wächst nahezu überall. Kinder und Erwachsene – alle kennen ihn. Erkunden lässt er sich von der Schale bis zum Kern. Sein Inneres lehrt uns etwas über unterschiedliche Arten der Symmetrie. Was bedeuten seine verschiedenen Farben? Wieso reifen andere Früchte in seiner Nähe schneller? So lecker ist Forschen selten.

© Stiftung Kinder forschen / Kohle, Kröten und Moneten

Titelthema: Kohle, Kröten und Moneten

Ausgabe 02-2022 (Mai)

Schnöder Mammon, Knete, Mäuse, Kies – es gibt unzählige Begriffe für das, worum sich diese Ausgabe dreht: das liebe Geld. Wir können es verdienen, ausgeben und sparen. Es lässt sich auch wunderbar anhäufen, scheffeln und darin schwimmen, aber ebenso verpulvern oder verbrennen. Zu diesem so alltäglichen Thema kann natürlich auch vortrefflich mit Kindern geforscht werden. Dazu möchten wir dich mit diesem Heft einladen.

© Stiftung Kinder forschen / Geheimnisvolles Erdreich

Titelthema: Geheimnisvolles Erdreich

Ausgabe 01-2022 (Februar)

Mal ist es dunkelbraun und krümelig-weich, dann wieder sandig und voller Steine. Es kann als Filter wirken und zugleich Nährstoff sein: unser Erdreich. Gern nutzen Kinder Erde oder Sand zum Buddeln, Matschen oder Wühlen. Sie sammeln Steine, gehen auf Spurensuche oder erforschen Erdlebewesen. Dieses Heft lädt dich dazu ein, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen das Erdreich unter unseren Füßen zu erkunden.

2021

© Stiftung Kinder forschen / Mach mal lauter!

Titelthema: Mach mal lauter!

Ausgabe 04-2021 (November)

Diese Ausgabe lädt dich dazu ein, gemeinsam mit den Kindern mathematische, naturwissenschaftliche, technische und informatische Aspekte von Musik zu erforschen. Was bewirkt der Takt eines Lieds? Die Mädchen und Jungen können Rhythmen erfinden und diese aufschreiben. Erzeugt gemeinsam Töne auf selbst gebauten Instrumenten.

© Stiftung Kinder forschen / Gut verpackt?

Titelthema: Gut verpackt?

Ausgabe 03-2021 (August)

Die meisten Dinge, die wir kaufen, sind verpackt: Geschenke, Produkte im Supermarkt, das neue Brettspiel. Obst und Gemüse bringen ihre Verpackung häufig schon mit. Entdecke und erforsche gemeinsam mit den Kindern dieses schöne Alltagsthema. Lies in der Ausgabe auch, was das Thema “Verpackung” mit Konsum und Nachhaltigkeit zu tun hat.

© Stiftung Kinder forschen / Ja, nein, vielleicht?

Titelthema: Ja, nein, vielleicht?

Ausgabe 02-2021 (Mai)

Mitbestimmung und Teilhabe sind zentrale Anliegen von Bildungseinrichtungen. Wie können Kinder Entscheidungen fällen, deren Folgen alle in der Gruppe betreffen? Was hilft um andere von ihrer Meinung zu überzeugen? Und was ist gerecht? Das Heft bietet viele Anregungen, um gemeinsam mit den Mädchen und Jungen zum Wählen und Mitbestimmen zu forschen.

© Stiftung Kinder forschen / Papier - das fetzt!

Titelthema: Papier - das fetzt!

Ausgabe 1-2021 (Februar)

Kinder lieben Papier, es ist eines der wichtigsten und wertvollsten Materialien ihres Alltags. Gefaltet, zerrissen, zusammengeknüllt – schon früh sammeln sie Erfahrungen mit diesem Werkstoff. Entdecke gemeinsam mit den Mädchen und Jungen die Vielseitigkeit von Papier. Lasst Papierboote segeln! Wer baut den höchsten Papierturm? Erforscht, wie Papier Geheimnisse und schwere Dinge tragen kann.

2020

© Stiftung Kinder forschen / Echt stark!

Titelthema: Echt stark!

Ausgabe 4-2020 (November)

Magnete fixieren Postkarten am Kühlschrank und halten Schlüssel am Brett. Sie verschließen Taschen und Schmuck, in Laptop und E-Bike kommen sie zum Einsatz. Kindern begegnen sie häufig bei Spielzeug wie der Holzeisenbahn. Wie können die Mädchen und Jungen die Stärke von Magneten messen? Wirken diese auch auf Entfernung? Woher kommen Magnete eigentlich? Und kann man sie auch selbst machen?

© Stiftung Kinder forschen / Voll süß!

Titelthema: Voll süß!

Ausgabe 3-2020 (August)

Die Kinder öffnen ihre Brotdosen und schon beginnt eine angeregte Diskussion zum Thema “Zucker”. Denn das süß schmeckende, kristalline Lebens- und Würzmittel ist sehr alltäglich und wirft bei Mädchen und Jungen viele Fragen auf. Mit diesem Heft laden wir dich ein, gemeinsam mit den Kindern dem Zucker auf die Spur zu kommen. Er bietet ein reiches Feld zum Entdecken und Forschen.

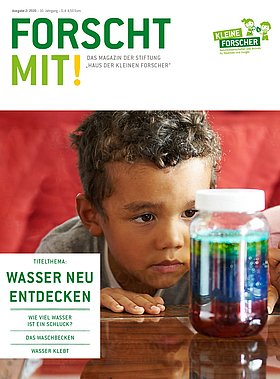

© Stiftung Kinder forschen / "Wasser neu entdecken"

Titelthema: "Wasser neu entdecken"

Ausgabe 2-2020 (Mai)

Wasser ist der Ursprung allen Lebens und es begegnet uns überall: als Regenguss oder Badesee, in der Gurke und im Wassereis. Schmeckt Wasser wirklich nach gar nichts? Eine Verkostung gibt den Kindern eine Antwort! Woher kommt der Kühleffekt von Wasser und wie kann ich diesen verstärken? Wie viel vom kühlen Nass verbrauchen die Mädchen und Jungen beim Händewaschen und warum sollen sie davon nichts verschwenden? Diese Ausgabe dreht sich um das hierzulande so alltägliche Wasser.

© Stiftung Kinder forschen / "Lasst uns drüber reden!"

Titelthema: "Lasst uns drüber reden!"

Ausgabe 1-2020 (Februar)

Forschen und Sprechen gehören zusammen, denn naturwissenschaftliche und sprachliche Förderung lassen sich besonders gut miteinander verbinden. Begleite die Mädchen und Jungen beim Erkunden einer Werkzeugkiste! Wie können die Kinder Schritt für Schritt ein “Händewaschprogramm” erstellen? Finden sie alle “Teekesselchen” im Wimmelbild? Es erwarten dich spielerische Ideen zum Forschen als eine von vielen Gelegenheiten, im Alltag den Spracherwerb von Kindern zu fördern.